用預算吸票 美國 大而美法案 揭露的政治兩難 台灣能怎麼借鏡

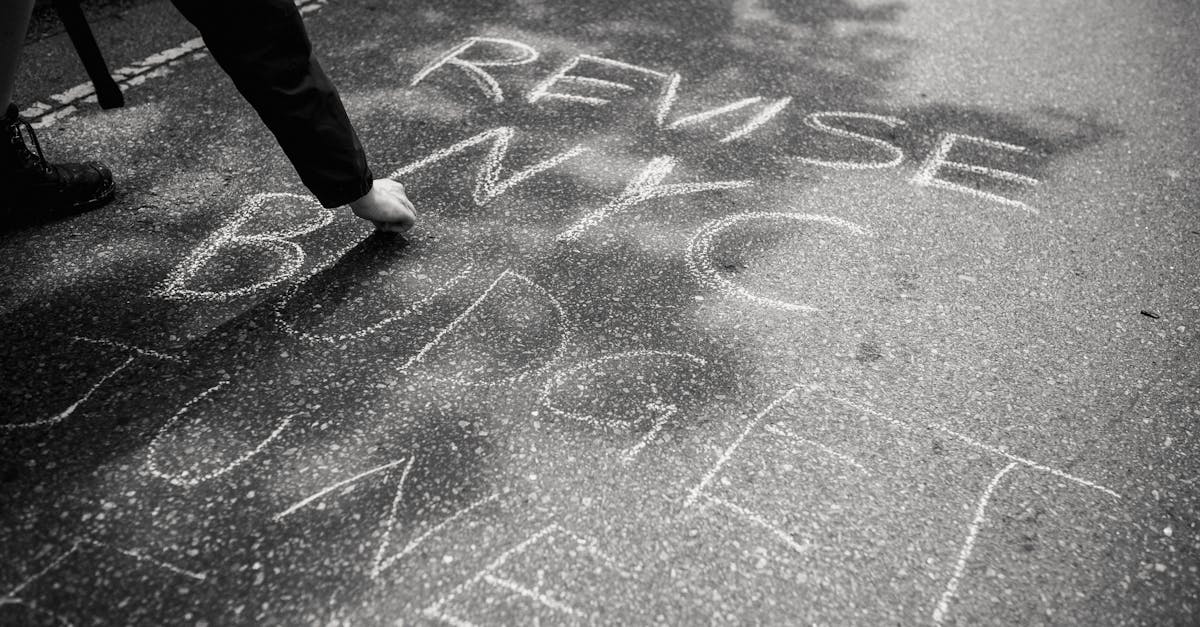

美國「大而美法案」:用預算吸票的政治大戲開演 🎭

你有沒有注意到,美國國會最近通過了一個超級龐大的預算案,名為「大而美法案」(Build Back Better Act)?這個法案不僅金額驚人,背後更隱藏著用預算吸票的政治兩難。好比一場豪華的選票宴席,政治人物用豐盛的預算菜色,吸引選民上門,但這卻也讓政策的可持續性與公平性成了難題。作為關注台灣政治的我們,這到底透露了哪些政治啟示?而台灣又能怎麼借鏡這場美國的政治秀呢?

用錢堆票的誘惑:政治兩難的經典案例 💸

在美國,「大而美法案」試圖透過龐大預算,推動基礎建設、氣候變遷、社會福利等多項政策,目標是同時解決經濟與社會問題。但你知道嗎?這也是政客們用預算吸票的典型範例。💡根據《華盛頓郵報》報導,這項法案的總額高達數兆美元,且涵蓋範圍廣泛,讓各地區議員都能找到自己的「票倉福利」。

這種「用預算換選票」的策略,乍聽之下很聰明,能在選舉年吸引支持,但往往會造成預算膨脹、資源分配不均、以及政策方向模糊等問題。美國國會的黨派分歧與利益糾葛,更讓這個法案的推動充滿挑戰。這正是政治上的「兩難」:要在滿足選民期待與維持國家財政健康間找到平衡。

生活中的縮影:我身邊的彩迷朋友也遇過類似困境 🎰

說到用預算吸票,我忍不住想到我一位朋友小明的故事。小明是個熱衷彩券的朋友,每逢選舉年,地方政府便會推出各種補助、現金回饋等好康,吸引像他這樣的彩迷投票支持。然而,選後這些補助往往短暫,政策也缺乏長遠規劃,讓小明感嘆:「好像政府只在選票時熱情,平時都看不到真正的改善。」

這種情況不只小明遇過,許多社群討論也反映出類似的「用預算換票」困境,尤其在基層選舉中特別明顯。這不禁讓我思考,政治人物為了選票,是否真的在為民眾長遠福祉著想?

美國與台灣政治兩難的共通點:權衡利益與責任 ⚖️

美國「大而美法案」揭露的政治兩難,在台灣同樣存在。政治人物面對選民期待,往往希望透過立即的預算利益獲得支持,但財政紀律與政策可持續性卻不容忽視。這種「短期利益 vs 長期發展」的矛盾,是各國民主政治的普遍挑戰。

- 選票誘因讓政治人物傾向於推動短期補助與福利。

- 預算有限,過度分散資源,難以聚焦核心政策。

- 政策的連貫性與透明度降低,民眾信任受損。

我自己也有這種經驗,曾聽過某地方議員在選舉前夕大力推動「現金補助方案」,但選後卻無法持續。這種做法雖然短期內吸引不少選票,卻難以建立長期治理的信任基礎。

台灣能怎麼借鏡?三大策略讓政策更有溫度與遠見 🌱

面對這樣的政治兩難,台灣可以從美國「大而美法案」的經驗中學到什麼?我認為以下三大策略值得參考:

- 強化預算透明度與公開監督:讓民眾能清楚看到每筆預算的去向,避免花大錢卻看不到實際成效。

- 設計長遠且具彈性的政策框架:避免為了吸票而推動短期措施,改以階段性目標與評估機制,確保政策能隨時調整以符合實際需求。

- 鼓勵跨黨派合作與共識建立:減少政黨惡鬥,讓公共政策不被選舉政治綁架,確保國家整體利益優先。

我認為最有效的方法是結合第三點——跨黨派合作。因為只有政治人物願意放下選舉算計,真正以人民福祉為優先,才能避免「用預算吸票」的短視行為。

結語:政治兩難下,我們更需要理性與共識 🤝

「用預算吸票」是民主政治中無法避免的誘惑,但我們不能讓選票成為政策的唯一衡量標準。觀察美國「大而美法案」的政治兩難,台灣更應該打造出具前瞻性與包容性的政治文化,讓資源能真正用在刀口上,造福全民。

如果你也關心台灣政治未來,歡迎收藏這篇文章,並分享給你的朋友們,一起討論如何讓政治更貼近人民、更有溫度!🌟