從預算審議看立法與行政的衝突 政大社科院跨域對話深度剖析

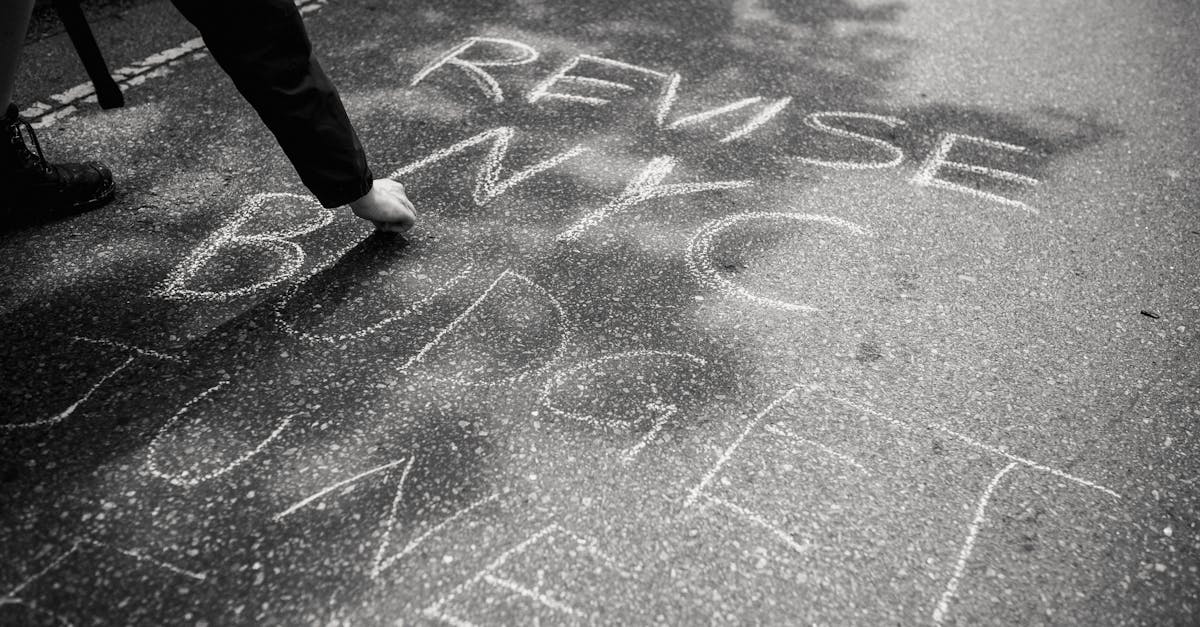

🎬 開場:預算審議,竟然也是一場政治大戲?

大家有沒有想過,政府的預算不僅是錢的分配,更是立法與行政之間角力的場域?就像一齣現代政治劇,預算審議過程中,背後隱藏著深刻的權力博弈與價值衝突。前陣子我參加了政大社科院一場跨域對話,專家們一起探討「從預算審議看立法與行政的衝突」,讓我對這個議題有了全新理解,也想跟大家分享這段精彩的旅程!💼✨

🔍 預算審議:不只是數字遊戲,更是權力的舞台

預算審議看似枯燥的會議,實則是立法機關與行政部門互動的縮影。立法機關代表民意,負責審查行政提出的預算案,確保資源用於符合國家與人民利益的地方。但行政部門則希望依據政策需求,靈活運用資金,推動各種施政目標。這兩方的需求與期待往往不一致,就像家庭理財時,夫妻間為了花費優先順序吵架一樣。😅

我自己也有類似經驗,朋友是公部門的小主管,曾向我吐苦水說:「我們明明有好的政策方案,卻常因預算沒過,最後都被卡在立法院。」這讓我深刻感受到,預算審議背後的衝突,不僅是數字的爭奪,更是價值與策略的對決。

📚 政大社科院跨域對話:多角度剖析預算審議的政治意涵

這場由政大社科院主辦的跨域對話,邀請了政治學、公共行政、經濟學等領域的專家,共同分析預算審議過程中的衝突與合作。大家一致認為,理解立法與行政間的互動,是解決預算審議困境的關鍵。🔑

- 立法者往往受選民壓力影響,偏向支持具體、短期有感的預算項目。

- 行政部門則需要長期規劃與彈性操作,以因應複雜的政策環境。

- 兩者間缺乏有效溝通機制,導致預算審議常陷入僵局。

- 跨域學術對話促進多元觀點碰撞,為政策制定注入理性與創新。

透過這樣的對話,我不禁想到,台灣政治中屢見不鮮的預算爭議,其實是制度設計與政治文化的雙重挑戰。

⚔️ 立法與行政的衝突:權力平衡與政策效能的拉鋸戰

從預算審議的角度來看,立法與行政的衝突常常是一場「權力平衡」的拉鋸戰。立法機關的權力在於「批准預算」,行政機關的權力則是「執行政策」。當兩者在目標或理念上產生分歧時,衝突自然浮現。🤼♂️

例如,過去某次中央政府推動大型基礎建設計畫時,立法院部分委員質疑計畫財務估算過於樂觀,要求削減預算,行政部門則強調此舉會延誤公共建設進度,影響國家發展。這場爭議不僅反映預算數字的爭辯,更折射出台灣政治中立法與行政間的信任危機。

我認為,面對這種衝突,最有效的方法是建立透明且持續的溝通平台。只有讓雙方能在預算數字之外,對政策目標與執行細節進行深入討論,才能找到互利共贏的解方。

🌐 國內政治與國際視野:預算審議背後的地緣政治影響

除了國內面向,預算審議還受到國際政治與地緣政治的影響。台灣身處複雜的國際環境,政府在制定預算時,必須考量防衛、外交等戰略需求。這些大方向的決策,也常成為立法與行政爭議的焦點。🌏🔍

政大社科院的專家們特別提到,當前的南亞地緣政治與國際政治局勢,讓台灣的安全預算成為立法院關注重點。立法者希望加強監督,避免預算過度集中於軍事,而行政部門則強調快速反應與靈活運用的重要性。

這種情況下,預算審議不僅是技術問題,更是國內政治與國際政治的交織。正如我在社群觀察到,很多網友在討論預算時,也會帶入國際局勢與安全考量,顯示民眾對此議題的高度敏感與期待。

💬 我們能從這場跨域對話學到什麼?

這次政大社科院的跨域對話讓我深刻體會,預算審議不僅是立法與行政的「戰場」,更是多元價值與理性討論的匯聚點。透過學術與實務的結合,我們看到:

- 加強立法與行政間的溝通,降低不必要的對立。

- 引入跨域專業知識,提升預算決策的科學性與可行性。

- 認識預算背後的政治、社會與國際脈絡,避免簡化成數字遊戲。

- 鼓勵公眾參與,讓預算審議成為社會共識的產物。

我自己在寫這篇文章的過程中,也反思了過去對台灣政治的看法,發現很多衝突其實源於溝通不足與制度設計的不完善。希望透過這樣的深度剖析,大家能更理性地看待預算審議中的各種挑戰與可能。

✨ 結語:一起關注預算審議,促進良善治理

從政大社科院的跨域對話,到我個人的觀察與思考,「從預算審議看立法與行政的衝突」不僅是一個學術命題,更是實際影響我們生活的政治現象。希望大家能透過這篇文章,對這個議題有更完整的認識,也願意關注並參與我們的國家治理。🌟

如果你覺得這篇文章有幫助,別忘了收藏或分享給對政治議題有興趣的朋友,一起讓更多人了解這場幕後的政治大戲吧!💬🤝