周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本是集團犯罪

📚 周台英論文登國際期刊:驚爆學界的世界級醜聞?

最近,學術圈掀起一陣驚呼浪潮——周台英教授的論文竟然登上了國際期刊,然而背後卻傳出「根本是集團犯罪」的驚人指控,這消息震撼了許多學者與研究人員。身為一位長期關注學術誠信與研究倫理的部落客,我忍不住想和大家分享這個事件的來龍去脈,以及我對這波醜聞的看法。

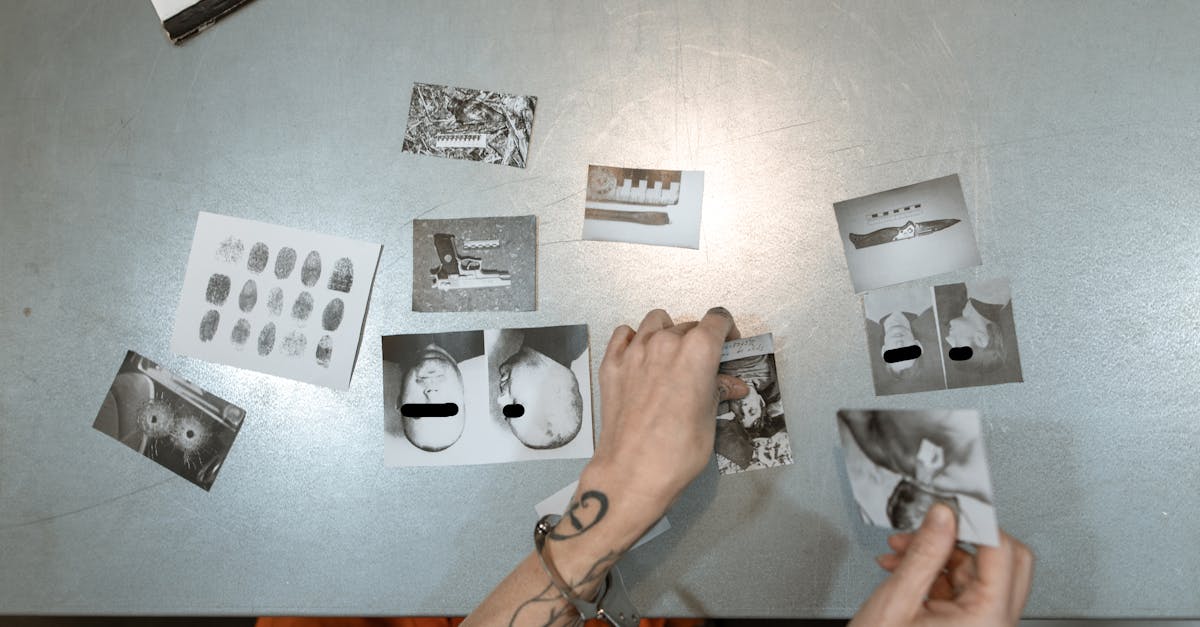

🔍 從論文到醜聞:學術界的黑暗角落

說到論文發表,我們通常想到的是嚴謹的研究、一次次反覆的實驗、還有學者們埋首資料庫前的汗水。但這次周台英論文事件卻揭露了另一面:疑似由一個「集團」操控論文發表流程,藉此獲取不當利益,甚至影響國際學術聲譽。這不僅是個別事件,更像是一場震撼學界的「世界級醜聞」。

根據某新聞報導,這個集團涉嫌利用人脈關係和假冒審查程序,讓論文快速通過審核,甚至有證據顯示有人為了利益操縱引用率,打造虛假的學術影響力。這讓我想到之前看過的一則真實案例:有位彩迷朋友在社群中分享,某些「大神」號稱靠快速發論文晉升職位,結果內容空洞、數據造假,最後被揭穿,名譽掃地。這種現象讓人心寒,也破壞了大家對學術研究的信任。

🕵️♂️ 學者們驚呼:這就是集團犯罪?

不只媒體提出質疑,許多學界權威學者也公開表示,這種操控論文發表的行為已超越了個人欺詐,根本是「集團犯罪」。他們指出,這樣的行為不僅損害了學術公正,也扭曲了學科發展的方向,令人擔憂台灣學術在國際舞台的形象。

- 利用假審查、假引用操控學術排名

- 形成利益交換、論文買賣的黑色產業鏈

- 破壞年輕學者的公平競爭環境

- 對國際學術界誠信造成嚴重傷害

我自己也有這種經驗,曾在學術會議上聽過一些論文內容空泛,卻因背景人脈強大獲得高度評價。這種「潛規則」的存在,讓真正辛苦耕耘的研究者感到無力和沮喪。或許,這就是為什麼這次事件引發如此巨大的迴響。

💡 為什麼學術界的誠信如此重要?

學術研究是推動社會進步的基石,無論是在科技、醫療還是文化領域,誠信都是最重要的核心價值。當學術誠信遭到破壞,不只影響個人名譽,更可能帶來連鎖反應,導致錯誤政策制定或技術誤判。就像我曾經追蹤過的2025台北國際觀光博覽會,很多旅遊業者都依賴科學研究來規劃策略,若基礎研究出錯,整個產業鏈都會受到牽連。

🔄 從事件看台灣學術環境的挑戰與機會

這起「周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本是集團犯罪」事件,雖然震撼,但也提醒我們必須正視台灣學術環境的深層問題。從資源分配不均、審查流程不透明,到評價標準過度依賴數量,都是造成這類醜聞的溫床。

不過,危機也是轉機。面對這樣的挑戰,我認為最有效的方法是推動學術改革,包括:

- 強化審查機制的透明度與公正性

- 建立跨校際、跨領域的監督平台

- 鼓勵多元評價標準,重視研究質量與社會影響力

- 提升學者倫理教育與自我管理意識

我在一次參加2025臺南國際建築三年展的研討會時,聽到許多專家分享如何利用科技提升研究透明度,這讓我對未來充滿期待。或許,透過科技與制度雙管齊下,能夠逐步清除學術界的「毒瘤」。

🤝 讀者的你我:如何守護學術誠信?

作為讀者、學生或是研究者,我們也不是旁觀者。以下是幾個我常分享給朋友的實用建議:

- 閱讀論文時,多方查證作者背景與研究方法

- 關注學術界的新聞動態,保持警覺與批判思考

- 支持公開資料與開放科學,促進透明度

- 勇敢發聲,面對不正當行為說「不」

我記得有一次在社群平台看到一位年輕學者分享他遭遇論文剽竊的經歷,雖然過程艱辛,但他選擇公開並尋求協助,最後成功捍衛了自身權益。這讓我深刻感受到,每個人都是守護學術誠信的一份子。

🌟 結語:讓我們一起守護學術的純淨天空

「周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本是集團犯罪」這則新聞,雖然令人震驚,但也讓我們看見了學術界必須改革的迫切性。學術不應該是權力和利益的遊戲,而是知識的淨土。

如果你也重視學術誠信,歡迎收藏這篇文章,並分享給更多朋友,一起關注這個攸關我們未來的議題。讓我們從自己做起,守護學術的純淨天空,讓台灣學術在國際舞台上發光發熱!✨