朱立倫批賴清德像希特勒遭德以反擊 黃智賢:這回剛好了!

朱立倫批賴清德像希特勒?一場引發國際話題的爆炸性言論💥

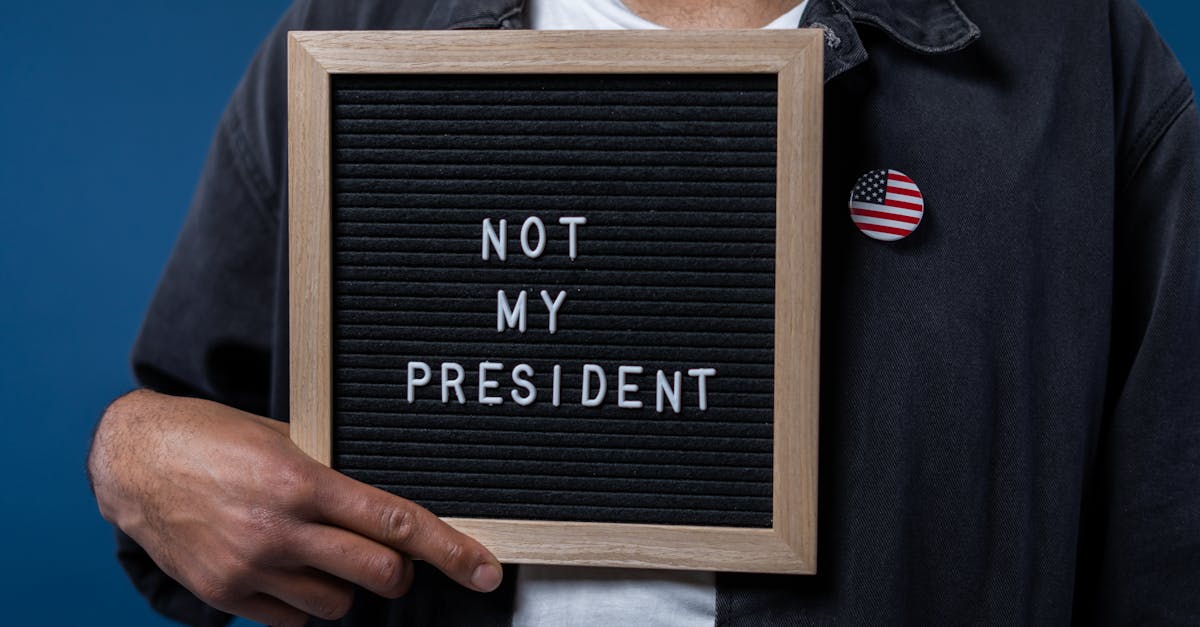

最近,台灣政壇被一則新聞炸開了鍋:國民黨主席朱立倫公開批評民進黨賴清德副總統,竟然用上了「像希特勒」這樣激烈的比喻,引發不少爭議。這本來就是一場政治口水戰,但更令人驚訝的是,德國和以色列相關單位也跳出來反擊,直言這樣的比喻不僅過度,也傷害了歷史記憶。黃智賢老師則在節目中表示:「這回剛好了!」,似乎是在暗示這場爭論有其必要的警示作用。

作為一個長期關注政治動態的部落客,我想帶大家一起拆解這場風波背後的意義,並分享我自己的看法與觀察,也許你也會發現,政治不只是新聞上的字眼,更跟我們的生活息息相關呢!😊

從口水戰到國際反擊:為何「希特勒」比喻如此敏感?🧐

「希特勒」這個名字,在全球範圍內都有特殊的歷史與情感意義。當朱立倫把賴清德比作希特勒時,不只是單純的政治批評,而是觸及了二戰與猶太人大屠殺的沉痛歷史。這樣的比喻,無疑引起了德國與以色列的強烈反應。

德國政府發言人表示,拿希特勒來做政治攻擊是非常不妥當的,因為這樣的言論可能會淡化歷史的嚴重性。以色列官方也表達了相似的立場,強調歷史不能被隨意利用作為政治工具。這讓我想到之前在一次社群觀察中,看到許多年輕人在網路上對於歷史事件的認識其實相當有限,這類比喻若不謹慎使用,反而會讓原本嚴肅的歷史意義被誤解甚至曲解。

黃智賢的觀點:「這回剛好了!」背後藏著什麼意義?🤔

在這場爭議中,知名評論員黃智賢的發言也成為焦點。她表示「這回剛好了!」,似乎有種「經過一番激烈辯論後,大家終於開始正視問題」的意味。這讓我想到,政治中有時候需要這樣的碰撞,才能讓社會更清楚什麼是不能隨意觸碰的底線。

我自己也有這種經驗,當身邊朋友在討論政治時,偶爾會聽到類似激烈的比喻。雖然有時候能強化表達,但如果過度使用,不僅讓對話變得尖銳,還會讓雙方情緒升高,甚至失去理性溝通的可能。

- 激烈比喻的好處:能快速引起注意,強化政治立場。

- 激烈比喻的壞處:容易引發誤解、激化矛盾,甚至引起國際反感。

- 黃智賢的評論提醒我們,政治語言需要有底線與責任感。

政治語言的力量:你我生活中的真實案例📢

記得有一次,我和幾位彩迷朋友聚會,聊到當時熱門的政治話題。有人用「獨裁者」形容某位政治人物,引起了另一位朋友的不滿,認為這樣的說法非常過激,沒有尊重事實。這場小小的爭論讓我深刻體會到,政治語言不只是媒體上的字眼,而是會影響身邊人情感與關係。

根據某新聞報導,台灣社會在政治分歧日益嚴重的同時,民眾對於過激言論的容忍度也逐漸降低。這提醒我,無論是政治人物還是我們普通人,都應該學習如何用更理性、更尊重歷史與事實的語言來表達觀點。

SEO熱門關鍵詞與政治語言的影響力🔍

提到「朱立倫批賴清德像希特勒遭德以反擊 黃智賢:這回剛好了!」,這樣的標題不僅吸睛,也符合目前網路上熱門的政治事件搜尋趨勢。藉由這些關鍵詞,讀者能更快找到相關資訊,也有助於我們理解政治語言如何在數位時代發揮巨大影響力。

我認為最有效的方法是,我們在關注這類議題時,不妨多花點心思去了解背後的歷史脈絡與國際視野。這樣才能避免被表面言論帶偏,並真正掌握事件的核心。

結語:政治語言,理性與情感的平衡藝術🎭

這次「朱立倫批賴清德像希特勒遭德以反擊 黃智賢:這回剛好了!」的事件,讓我們看到政治語言的威力與風險。它不僅是政治人物展現立場的利器,也可能成為傷害社會共識的引爆點。

希望大家在關注這類政治話題時,都能保持理性與同理心。畢竟,政治不只是冷冰冰的辯論,更關乎我們每個人的生活與情感連結。❤️

如果你覺得這篇文章有幫助,別忘了收藏和分享給更多朋友,一起用更理性的眼光看待政治事件吧!🙏