冷眼集 留下傅崐萁 真的好嗎

冷眼集:留下傅崐萁,真的好嗎?一場政治與民心的拉鋸戰

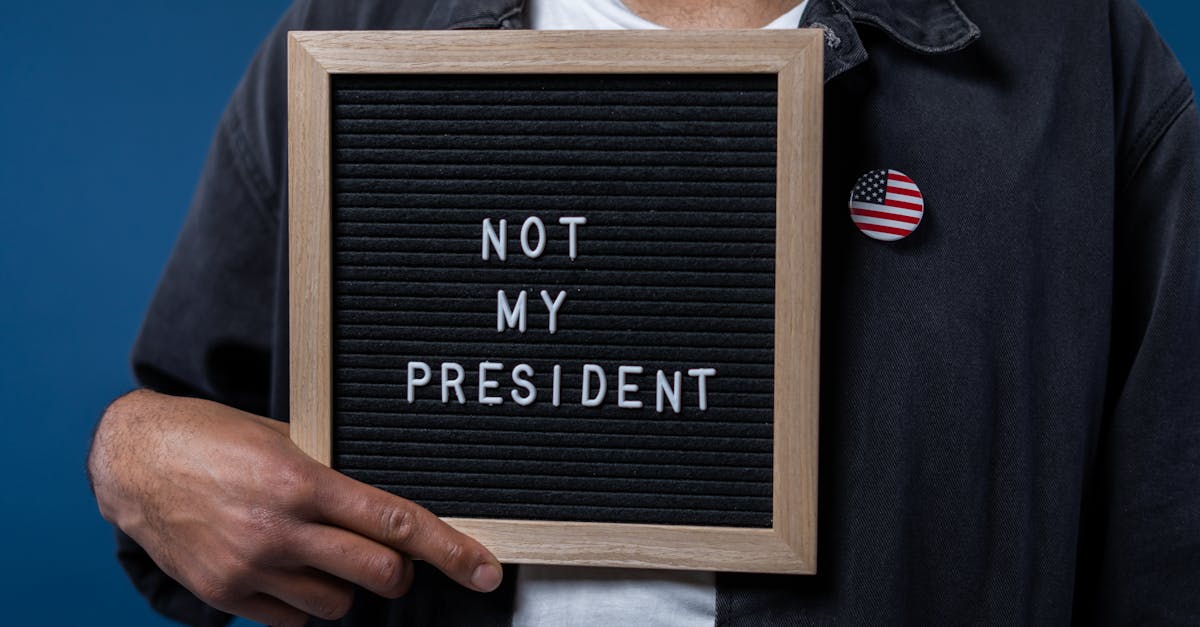

政治人物傅崐萁,一直是台灣政治舞台上極具爭議的人物。他的爭議行為與言論,讓不少人對他敬而遠之,也有人極力支持。最近「冷眼集」一文熱議留下傅崐萁的利弊,讓我這個旁觀者不禁開始思考:留下傅崐萁,真的好嗎?🤔

在台灣這塊土地,政治人物的形象往往牽動著民眾的情感神經。傅崐萁的支持者與反對者如同兩股強大的洪流,互不相讓。這也讓我想起一位彩迷朋友的故事,她曾經因為傅崐萁的政策支持而感受到生活上的改變,卻又因他的言行感到失望和矛盾。這種情感糾結,正是我們社會現象的縮影。

傅崐萁的政治風格:魅力與爭議並存

傅崐萁在政壇上以「強勢」、「直率」著稱,這讓他在部分選民眼中成為「敢言的代言人」。然而,這種風格同時也帶來不少爭議,他的言論時常引發社會分裂,甚至有人批評他有「仇恨政治」的傾向。

- 支持者認為傅崐萁敢說敢做,代表「草根聲音」

- 反對者則質疑其行為偏激,製造政治對立

- 媒體報導指出,他的政治操作模式帶有部分側翼政治的影子

我自己也有這種經驗,看到政治人物言論讓朋友圈分成兩派,有時候連親友聚會都變得尷尬。這種「政治撕裂」不僅傷害社會和諧,也讓民眾對政治失去信心。

留下傅崐萁的利與弊:從社群觀察到政策成效

社群媒體上的討論是我觀察傅崐萁支持與反對聲音的最佳場域。從粉絲專頁留言、LINE群組討論,到Facebook社團的激烈辯論,大家對他的評價兩極分化。這讓我想到一位網友提出的真實案例:

「我住在花蓮,傅崐萁上任時,確實推動了不少基礎建設,生活便利了不少;但他的爭議言論讓我常常在群組裡看到親友吵架。」這樣的矛盾感受在不少地方都有類似反映。

- 政策成效:基礎建設、地方經濟帶動成績可見

- 社會影響:分裂社會情緒,增加仇恨政治氛圍

- 民意反饋:部分選民感謝其直言快語,另有大量民眾感到疲憊

根據某新聞報導,傅崐萁在任期間,花蓮縣的觀光收入曾一度提升15%,這是無可忽視的經濟數據。可惜的是,這些成績往往被他的形象所掩蓋,甚至被政治對手用來攻擊。

政治人物的雙面刃:魅力背後的責任與挑戰

政治人物如同雙面刃,既能帶來改變,也可能造成社會撕裂。傅崐萁的例子讓我想到,政治領袖的言行不僅影響政策的推行,更深深影響民眾的情感與社會氛圍。

我認為最有效的方法是:政治人物必須在敢言與謹言之間找到平衡。強烈的意見和理念固然重要,但更重要的是如何凝聚共識,而不是激化分歧。這對於維護民主社會的健康發展至關重要。

從「冷眼集」看台灣政治生態:我們該如何抉擇?

「冷眼集」的討論提醒我們,政治不只是選擇一個人,更是選擇一種政治文化與價值觀。傅崐萁的存在,是台灣多元民主的反映,但同時也是挑戰。

我們是否願意接受一位充滿爭議的政治人物,來推動我們認為重要的政策?還是應該尋找更溫和、包容的領袖?這些問題,都是我們每位公民必須深思的課題。

- 支持傅崐萁:重視他的政策成效與直言不諱

- 反對傅崐萁:擔憂社會分裂與政治仇恨加劇

- 中間立場:期待政治人物兼顧效率與和諧

而這樣的議題,其實也反映了當前中共政治、中央政治局等大環境中的權力鬥爭與民意壓力。台灣政治的活力與多元,經常與這些外部因素交織,讓局勢更加複雜。

我的小結:留下傅崐萁,是否就是台灣的未來?

經過一番思考,我認為留下傅崐萁,有其必要性與風險並存。必要性在於他確實帶來一些實質的政策推動和地方建設;風險則是他的言行容易引發社會撕裂,甚至加深仇恨政治的氛圍。

政治人物不該只是「聲音響亮」,更應該是「橋梁建設者」。我期待未來的傅崐萁,能夠在維持個人特色的同時,放下部分爭議言論,真正成為團結民心的領袖。

如果你喜歡這篇文章,別忘了收藏或分享給更多朋友,一起關注這個重要的議題!🙏