林沛祥反駁拆樑罷沛政治操作 拆樑強調公民聲音超越藍綠對決

拆樑罷沛的風暴:政治操作還是公民力量的展現?

🌪️ 最近,台灣政壇又掀起一陣熱議,話題焦點落在林沛祥與拆樑罷沛運動之間的激烈交鋒。拆樑罷沛到底是政治操作,還是公民自發的聲音?作為一個熱愛關注政治動態的部落客,我來和大家聊聊這場風波背後的故事與意義。

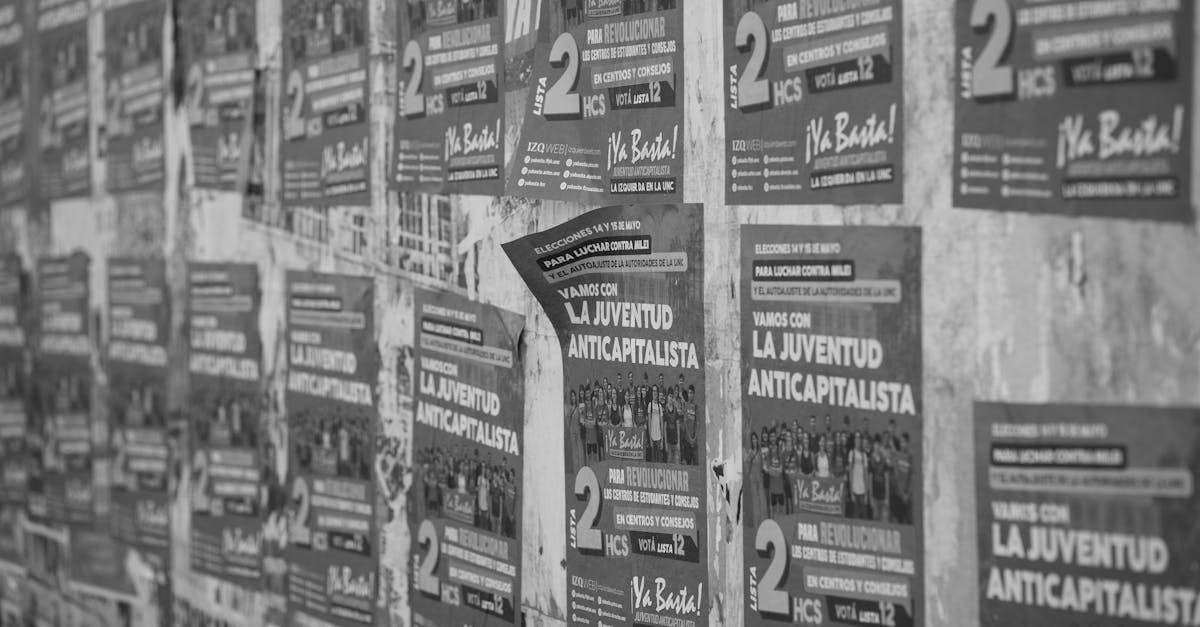

拆樑罷沛運動一出現,立刻被部分藍綠陣營解讀成政治攻防的棋子,甚至有人質疑這是「政治操作」的手段。林沛祥則公開反駁這種說法,強調拆樑的行動更像是公民社會的真實表達,超越了傳統的藍綠對決,這點讓我感受到,台灣政治正在經歷一場微妙的轉變。

林沛祥的反駁:政治操作?不,是公民的真實聲音!

👨⚖️ 林沛祥在公開場合強調,他並不認同拆樑罷沛被框架成政治操作的說法。他認為,拆樑運動其實是公民力量的自然流露,是民眾對於現狀不滿的直接反應。這讓我想到之前參與社區會議的經驗,民眾的意見往往不是來自特定政黨,而是基於生活真實需求。

- 拆樑運動凸顯公民參與意識抬頭,不只是黨派角力。

- 反駁政治操作的說法,讓議題回到政策與民意本身。

- 強調超越藍綠,展現台灣民主多元活力。

我自己也有這種經驗,當我和朋友們聊起政治時,大家討論的焦點往往不是黨派誰贏誰輸,而是「這件事對我們生活有什麼影響?」這種回歸本質的討論,正是拆樑罷沛想要表達的核心精神。

從生活場景看公民運動的力量

🏘️ 在我家附近的社區,去年也曾有一場因為環境汙染問題而引發的公民抗議。居民們並沒有在乎哪個政黨是支持者,而是單純希望政府能重視他們的訴求。這種「去政治化」的民間行動,不正和拆樑罷沛強調公民聲音超越藍綠對決的精神相契合嗎?

根據某新聞報導,拆樑罷沛的發起團體多次強調,他們並非某一政治勢力的傀儡,而是希望建構一個真正反映民意的平台。這讓我想到,過去台灣民主發展中,公民運動經常成為推動社會改革的重要力量,無論是環保、土地正義,還是教育改革,都曾經見證過這樣的力量。

藍綠對決之外的政治新局

🔄 台灣的政治長期被藍綠兩大陣營所主導,然而,拆樑罷沛的出現彷彿宣告著一個新的政治時代正在醞釀。當公民聲音開始超越藍綠對決,政治的論述不再只是黨派利益的爭鬥,而是回歸到民眾的需求與價值觀。

- 政治不再是壟斷政治的遊戲,而是多元聲音的匯聚。

- 公民社會的參與度提升,讓政策更加貼近民心。

- 這種現象也讓政治人物必須更謙卑傾聽基層心聲。

我認為,最有效的方法是讓政治議題「去政治化」,將焦點放在實質議題的解決,而非無休止的黨派爭鬥。這點與拆樑罷沛強調的理念不謀而合,也讓我對台灣民主的未來充滿期待。

拆樑罷沛背後的公民覺醒:不只是政治,更是生活

🗳️ 拆樑罷沛讓我想到許多朋友在社群媒體上分享的心聲——政治不該只是遠方的高牆,而是與我們每日生活息息相關的事。當公民能夠站出來,透過行動表達對公共事務的關心,這不只是政治參與,更是民主成熟的象徵。

在這個過程中,我們看到的不只是一場政治操作的疑雲,而是一股來自民間的真實力量。這股力量不斷提醒政治人物:民意才是最高的裁判,藍綠的界線也應該被重新定義。

結語:一起見證台灣政治的蛻變吧!

🌈 看完這篇文章,不知道你是否也和我一樣感受到,拆樑罷沛不只是台灣政治的另一個熱點,而是一個公民意識逐漸甦醒的明證。林沛祥反駁拆樑罷沛政治操作的同時,也提醒我們,政治應該是為了人民,而不是捲入無止盡的藍綠對決。

如果你也認同這樣的觀點,歡迎收藏這篇文章,或分享給身邊關心台灣政治的朋友們。讓我們一起關注、討論,並參與這場超越藍綠的公民革命,為台灣的民主繼續努力!💪