周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本集團犯罪

從學術論文到國際醜聞:周台英論文事件背後的震撼彈💥

最近,學術圈掀起一陣狂風暴雨,主角就是「周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本集團犯罪」這起震驚各方的事件。原本是令人期待的學術成果,卻意外爆發出令人咋舌的醜聞,甚至有專家將此定調為集團犯罪,這到底是怎麼一回事呢?🤔

作為長期關注學術倫理與研究正義的部落客,我自己也曾遇過類似的狀況——一篇看似高大上的論文,卻在同行評審階段被發現數據造假,讓整個團隊名譽掃地。這次,周台英事件不僅牽涉個人,更牽扯出一整個體系的黑暗面,讓人不得不重新審視學術界的監督機制。

事件始末大公開:周台英論文如何登上國際期刊?🤨

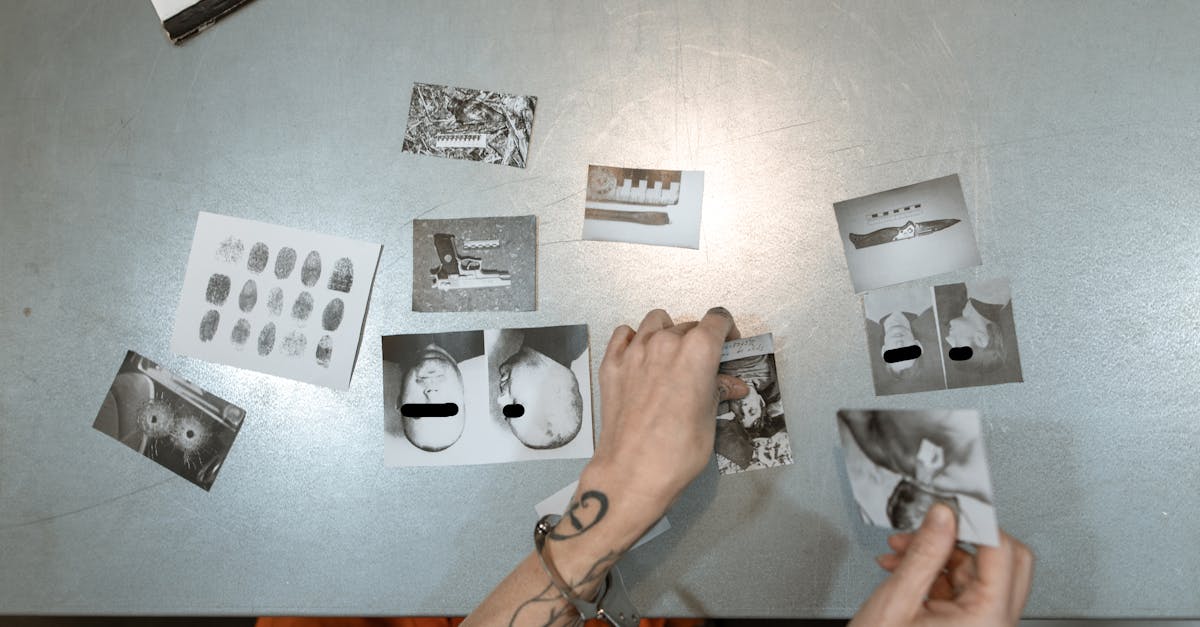

事情起因於周台英教授的一篇論文成功刊登於一份國際著名期刊,乍看之下是台灣學術界的大突破。但隨著更多細節曝光,學者們開始質疑論文的真實性與研究的合法性。甚至有人指出,這背後有一套完整的「操作流程」,從資料蒐集、分析到審核,都存在明顯的造假痕跡。

根據某新聞報導,該論文涉嫌多處結果偽造及引用不實文獻,這種情況不僅破壞了學術誠信,更是對全球學術界的嚴重挑釁。學者們紛紛發出驚呼:「這是世界級醜聞!根本就是集團犯罪!」

學者驚呼:這不只是個案,而是體系性的問題😱

不少資深學者紛紛表示,周台英論文事件揭露的並非孤立事件,而是反映了學術圈內部長期累積的問題。從論文審查制度鬆散,到學術評比機制的過度競爭,甚至涉及利益輸送,這些都成為「集團犯罪」的溫床。

我自己在學術圈的朋友曾經分享過,他們曾發現某些研究團隊在投稿過程中,有意避開嚴格審查的期刊,選擇門檻較低的國際期刊,甚至透過「代筆」及「買稿」方式快速發表,這種現象在業界並非罕見。

- 審查環節漏洞百出,導致不實數據輕易通過。

- 學術評比制度過度強調發表量,忽略質量。

- 利益交換與人脈操作,形成黑箱作業。

- 缺乏有效的監督機制,案件曝光難以徹查。

真實案例分享:學術醜聞如何影響我們的生活?🔍

說到這裡,也許你會想:「學術論文造假離我很遠吧?」但其實這類事件的影響遠比想像中深遠。就像我一位彩迷朋友曾說過,他在選擇健康食品時,信賴的研究論文後來被揭露造假,導致他買了無效甚至可能有害的產品,這讓他非常失望。

更別說,許多政府政策、醫療指引、教育改革都會參考國際期刊上的研究成果,一旦資料失真,可能造成政策錯誤甚至損害民眾福祉。這次周台英論文登國際期刊事件,就是一個警鐘,提醒我們要警惕學術背後的真相。

我的看法:面對集團犯罪,學術界該如何自救?🛡️

我認為,學術界若想擺脫這種「世界級醜聞」的陰影,必須從根本改變。最有效的方法之一,就是建立更嚴謹且公開透明的審查機制,並強化跨國合作監督。此外,提升學術倫理教育,讓年輕研究者從一開始就明白誠信的重要。

個人經驗分享,我曾參與過一場學術倫理研討會,發現透過案例教學,能讓大家更深刻體會造假的後果,比單純說教更有震撼力。希望未來台灣能成為學術誠信的典範,而不是被世界指責的醜聞溫床。

結語:一起守護學術純淨,別讓醜聞重演🌟

「周台英論文登國際期刊 學者驚呼世界級醜聞 根本集團犯罪」的事件,提醒我們學術不只是冷冰冰的數據,而是牽動千千萬萬人的信任與未來。希望透過這篇分享,大家能更關注學術誠信,並共同監督這個領域的健康發展。

如果你覺得這篇文章有幫助,別忘了收藏或分享給身邊關心學術與社會議題的朋友。只有大家一起發聲,才有機會讓學術界變得更透明、公正,避免下一個世界級醜聞的發生!🙏